- Auf dem Weg zur digitalen Kommune gibt es zahlreiche Herausforderungen zu meistern, von der Finanzierung über den Fachkräftemangel und die IT-Sicherheit bis hin zum Ausbau der Netzinfrastruktur..

- Allerdings ist ein Vergleich zwischen kommunaler Verwaltung und etwa Online-Händlern unfair: Ein Online-Händler hat nur wenige Prozesse von Bestellen über Bezahlen bis Versenden. In einer Kommune gibt es über tausend Verwaltungsprozesse.

- Konkrete Verbesserungsvorschläge umfassen etwa das Beschaffungswesen, die Zuständigkeiten von Bundes- und Landes-Datenschutzbeauftragten sowie insgesamt die Vereinheitlichung rechtlicher Vorschriften.

Digitalisierung ist längst keine Zukunftsmusik mehr, sondern vielmehr Realität. Dies gilt auch für Städte und Gemeinden in Deutschland. In Kommunen versprechen digitale Lösungen nicht nur effizientere Verwaltungsabläufe und Kosteneinsparungen, sondern auch klar Vorteile für Bürgerinnen und Bürger, Handwerk oder Unternehmen – etwa durch Online-Dienstleistungen und besseren Service. Doch auf dem Weg zur smarten Kommune gibt es zahlreiche Herausforderungen zu meistern, von der Finanzierung über den Fachkräftemangel und die IT-Sicherheit bis hin zum Ausbau der Netzinfrastruktur.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund e. V. (DStGB) vertritt als kommunaler Spitzenverband die Interessen von Kommunen gegenüber der Politik in Deutschland und Europa. Daher ist er auch der ideale Ansprechpartner, um einen Einblick in den aktuellen Stand und die Zukunft der digitalen Transformation auf kommunaler Ebene zu erhalten. In der jüngsten Folge unseres Podcasts MobilfunkTalk haben wir deshalb mit Alexander Handschuh gesprochen. Er ist Sprecher des Deutschen Städte- und Gemeindebundes sowie Beigeordneter mit Schwerpunkt Digitalisierung.

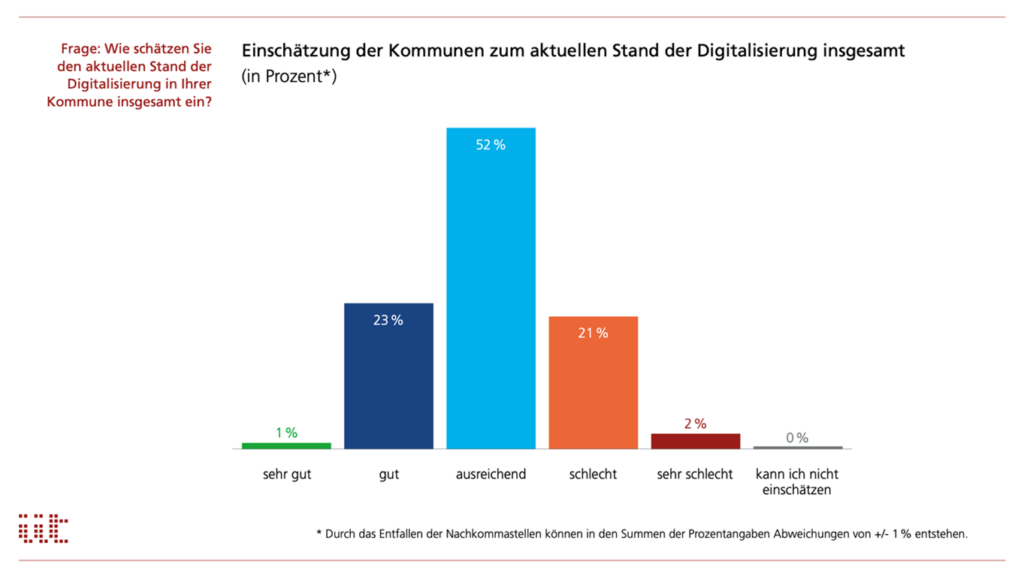

Auf die Frage, wie er den aktuellen Stand der Digitalisierung in deutschen Städten und Gemeinden bewertet, verweist Alexander Handschuh auf den „Zukunftsradar Digitale Kommune“. In dieser Umfrage haben über tausend Kommunen ihre Einschätzung zu ihrem eigenen Digitalisierungsstand abgegeben und außerdem beantwortet, wo sie noch Handlungs- und Verbesserungsbedarf sehen. Dass die Selbsteinschätzung im Durchschnitt nur die Note „ausreichend“ erreicht, spricht für gesunde Selbstkritik – wobei der DStGB-Experte darauf hinweist, dass es manche Kommunen gibt, die digital sehr gut aufgestellt sind, während andere noch Nachholbedarf haben, und das auch wissen. Kommunale Verwaltungen mit Online-Märkten wie Amazon zu vergleichen, sei aber unfair: „Am Ende hat Amazon nur wenige Prozesse – bestellen, bezahlen, versenden. Verwaltung hat weit über tausend verschiedene Prozesse, die auch noch sehr unterschiedlich sind. Deswegen haben wir ein dickes Brett zu bohren.“

Manches läuft sehr gut, bei manchem gibt es Verbesserungsbedarf

Dabei gebe es keine prinzipiellen Unterschiede zwischen ländlichen und städtischen Kommunen. „Es gibt bei den großen Städten sehr viele, die recht gut aufgestellt sind. Es gibt aber auch ganz kleine Kommunen mit 2000 bis 3000 Einwohnern, die wirklich weit sind, was Digitalisierung angeht.“ Zwar haben größere Städte mehr Personal und größere Abteilungen – dies führe aber auch zu längeren Entscheidungswegen. Wenn eine Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister in einer kleineren Gemeinde etwas umsetzen wolle, ginge dies oft sehr schnell. „Man muss aber auch sagen, dass die Notwendigkeit von zum Beispiel einer digitalen Terminvergabe im Bürgeramt in einer kleinen Kommune gar nicht so groß ist, wie in einer großen Stadt wie Köln oder Berlin.“

Viele Diskussionen, so berichtet Alexander Handschuh, drehen sich um technische Aspekte wie Datenaustauschformate, offene Schnittstellen und Ähnliches. Hier sei auch der Bund gefordert, wo es sinnvoll ist, per Verordnung bindende Standards festzulegen.

Gut sei, dass die Kommunen als beratende Mitglieder im sogenannten IT-Planungsrat, mit am Tisch sitzen. So könne man schon in der Entstehungsphase von Verordnungen und Beschlüssen mit abschätzen, was die Umsetzung konkret für die Kommunen bedeutet. Schwieriger sei die Abstimmung zwischen den Kommunen und den einzelnen Bundesländern. „Vor allem wenn es um die Frage geht, wer bezahlt denn solche Dinge? Denn Digitalisierung ist auf lange Sicht sicherlich ein Instrument, was dazu beitragen kann, Kosten zu sparen. Kurz- und mittelfristig kostet sie aber erst einmal Geld.“

Auch bei Förderprogrammen müsse man genauer hinschauen und differenzieren. „Wir betreiben viel Leuchtturmförderung – dann kommt aber häufig das Geld nicht in der Fläche an, und der gewünschte Effekt lässt sich nicht erzielen.“ Klüger wäre nach Einschätzung von Alexander Handschuh beispielsweise, Kompetenzzentren zu etablieren, die Kommunen etwa eine niedrigschwellige Erstberatung zu Digitalisierungsthemen anbieten könnten. Recht gut habe nach Einschätzung des Experten aber in den letzten Jahren die Breitband- und Mobilfunkförderung funktioniert. Lag der Breitbandausbau 2018 noch auf Platz 1 der größten Handlungsbedarfe, sei dieses Thema mittlerweile auf der Liste notwendiger Verbesserungen weit nach hinten gerückt. In diesem Zusammenhang lobt unser Interviewpartner auch ausdrücklich das Informationszentrum Mobilfunk, das gezielte Informationsangebote für Kommunen bereitstellt.

Cybersicherheit im Fokus

Ein wichtiges Handlungsfeld ist auch das Thema Cybersicherheit. Nach Aussage der Kommunen, die an der eingangs erwähnten Befragung teilgenommen hatten, ist jede vierte Kommune in Deutschland in den vergangenen zwei Jahren Angriff einer Cyberattacke geworden, von den größeren Städten sogar jede zweite. Erst nach spektakulären Vorfällen sei dieser Aspekt in der Wahrnehmung von Kommunen nach oben gerückt. Ein Problem sei aber das aus den Zeiten der Corona-Pandemie bekannte Präventions-Paradox: „Solange ich mich gut vorbereite, und es passiert nichts, wird mir niemand dafür auf die Schulter klopfen. Vielleicht werden sogar Gelder, die ich ausgebe, hinterfragt. Erst, wenn dann wirklich ein Schadensfall eintritt,fragt man hinterher, wieso haben wir denn uns nicht besser vorbereitet?“

Zum Thema Cloud-Infrastruktur setze sich langsam die Erkenntnis durch, dass Daten, die in der Cloud gespeichert sind, im Zweifel nicht weniger, sondern eher sicherer sind als auf einem lokalen Server, der in irgendeinem Raum im Rathaus stehe. Allerdings sorge die weltpolitische Lage auch dazu, dass Themen wie digitale Souveränität und der Abbau von Abhängigkeiten internationaler Plattformen an Bedeutung gewinne. „Und da sehen wir zwei Wege. Das eine ist natürlich der Aufbau von Alternativen, idealerweise auf Open-Source-Basis, natürlich innerhalb des DSGVO-Geltungsraums. Zum anderen aber auch die klare Definition von Rahmenbedingungen und Regeln, unter denen Konzerne wie etwa Hyperscaler aus den USA in Deutschland ihre Geschäftsmodelle anbieten dürfen.“ Die Bereitschaft dieser Unternehmen, die in Europa vorgegebenen Rahmenbedingungen und Spielregeln einzuhalten, sei durchaus ausgeprägt.

Erwartungen und Wunschszenarien

Was erwarten Bürgerinnen und Bürger eigentlich in Sachen Digitalisierung von den Kommunen, in denen sie leben, wollten wir noch wissen. Gerade hier läge die Schwierigkeit, so Alexander Handschuh: „Sie erwarten die gleiche Servicequalität, die sie von anderen digitalen Angeboten auch kennen.“ Beispielsweise Lieferung noch am gleichen Tag, am liebsten noch in der laufenden Stunde. Dies sei gegenüber der öffentlichen Verwaltung etwas ungerecht. „Aber Bürgerinnen und Bürger erwarten natürlich zu Recht, dass sie nicht mehr für kleine Themen physisch in die Rathäuser und Bürgerämter gehen müssen, um beispielsweise eine Sonder-Parkverbotszonen für einen Umzug oder einen Handwerkereinsatz zu beantragen.“ Solche Genehmigungen müssten selbstverständlich auch online zu bekommen sein. Dies aber erfordere wiederum Anpassungen bei den rechtlichen Grundlagen.

Ähnliches gelte im Bereich Beschaffung und Vergabe, damit Kommunen für Lösungen wie das Belegungsmanagement von Sporthallen, spezialisierte Unternehmen und Start-ups direkt beauftragen können und dafür keine aufwändigen Ausschreibungsverfahren starten müssen. „Gleichzeitig wünschen wir uns Angebote, die es kleinen und mittleren Kommunen leichter machen, zu erkennen, was sie guten Gewissens beschaffen können. Da gibt es den Vorschlag eines Online-Marktplatzes, der im IT-Planungsrat auch diskutiert wird. Da gäbe es dann einen Basischeck – etwa drei grüne Haken, datenschutzkonform, Cybersicherheits- Anforderungen erfüllt und offene Architektur. Damit ich als Kommune weiß: wenn ich das beschaffe, bin ich zumindest in diesen drei Punkten schon mal auf der sicheren Seite. Auch das würde die Prozesse beschleunigen.“

Auch beim Thema Datenschutz gäbe es Verbesserungspotenzial: „Warum brauchen wir einen Bundesbeauftragten für Datenschutz und dann 17 Landesdatenschutzbeauftragte? Nicht nur 16 – für 16 Bundesländer –, sondern Bayern leistet sich gleich zwei, also 17.“ Warum könne kann es keinen Mechanismus geben, wenn einer von diesen insgesamt 18 Datenschutzbeauftragten sagt, eine Lösung ist datenschutzkonform, dass die anderen 17 dann mitgehen?“ Aktuell gebe es absurde Beispiele — etwa bei Schülern, die in einem Bundesland zur Schule gehen, aber im direkt benachbarten Bundesland wohnen. „Dann darf ich eine bestimmte IT-Lösung in der Schule nutzen, aber nach dem Heimweg über die Brücke oder Grenze zu Hause dann nicht.“ In solchen Fällen wäre mehr Einheitlichkeit schon sehr wünschenswert.

Auf die Frage, wie die Zukunft im Optimalfall in 10, 15 Jahren aussehe, kontert Alexander Handschuh, dass eine Perspektive von drei bis fünf Jahren realistischer sei. „Die Wunschvorstellung wäre tatsächlich, dass wir durchgehend digitale Verwaltungsprozesse haben, dass Papier aus den Bürgerämtern und Rathäusern verschwunden ist.“ Ebenso wichtig sei ein Digital-only-Prinzip – und nicht mehr das parallele Führen einer Papierakte zu einem digitalen Prozess. Dies entlaste auch die Mitarbeitenden in den Verwaltungen.

Auch ein Paradigmenwechsel von der „Antragsverwaltung“ zur „antragslosen Verwaltung“ stehe auf der Wunschliste: „Warum müssen Eltern nach Geburt eines Kindes einen Antrag auf Elterngeld stellen? Es wäre ja auch denkbar, dass die Verwaltung sich aktiv meldet: Ihr habt Anspruch auf Elterngeld, wir haben den Betrag mal berechnet – wollt Ihr es haben oder wollt Ihr es nicht haben? Aber vielmehr sollte in so einem Fall nicht mehr notwendig sein.“

Veröffentlicht am 22.09.2025